I seguenti racconti sono tratti dal volume ” VILLASANTA – La Santa Villa S.Fiorano “, di Dante Fossati, al quale si rimanda per una più approfondita conoscenza del nostro paese.

IL LAMBRO DELLA PREISTORIA

Il Lambro non era, migliaia di anni fa, il modernissimo torrente dei giorni nostri. Era il colosso dei fiumi brianzoli. Le sue acque scendevano rovinose dalla lingua del ghiacciaio Abduano che aveva la sua testa a pochi chilometri da noi.

Il ghiacciaio ritirandosi, rovesciò in basso le sue acque tumultuoso trascinando con sè tanto materiale di erosione che poi si è depositato sullo strato sottostante dei ceppi.

Ne è nata così quella spessa coltre ghiaiosa disposta a strati che forma la piattaforma su cui viviamo.

I numerosi fiumi si sono prosciugati e di essi è sopravvissuto, venerando e ormai striminzito, il vetusto “Lambro”.

Tanta millenaria storia spesso la si ignora. Eppure allora il Labro fece le cose assai meglio che non ora.

Nella furia spaventosa del cataclisma ci fu un equilibrio che ora salutiamo con sempre rinnovata curiosità.

Le acque, perdendo di forza, depositarono prima i grossi macigni, poi i ciottoli, poi la ghiaia, poi la sabbia e infine lo strato argilloso (su cui poi altri agenti lavorarono) con tale gradualità che ne nacque un dolce profilo che sembra sia stato modellato non da forze scatenate, bensì da una mano carezzevole di artefice saggio.

La grande differenza è che nella remota era geologica gli esseri viventi non avevano ancora fatta la loro comparsa e le forze della natura potevano lavorare in piena libertà .

Come abbiamo constatato questo tratto di fiume rapidissimo, fu la prima e naturale difesa dell’antica terra; allorquando questa chiamavasi col nome di “Vicus o Villa” ed anche allora che fu detta “Coorte” come nell’epoca di Teodolinda.

Ma venuti i tempi in cui apparvero grosse mura e alte torri, le acque del fiume furono adoperate per circondare i bastioni, animare i mulini, irrigare i prati e far “Mortizze” per pescagioni più o meno privilegiate. Come elemento strategico segnò la sua massima importanza nell’anno 1329, all’epoca dell’assedio di Ludovico il Bavaro, il quale non potendo varcarlo o guadarlo, dovette ascendere e, sembra impossibile, fino al ponte di Agliate.

IL LAMBRO ATTUALE

Il Lambro ascende come un rigagnolo attraverso i boschi di Pian del Rancio sul monte San Primo, sgorga come qualsiasi altra sorgente del genere, appena sufficiente per abbeverare le bestie al pascolo.

Il lago di Pusiano è il più grande bacino di raccolta delle acque provenienti dalla Valassina, il serbatoio di sicurezza e di salvezza per la Brianza e il Basso Milanese.

Questo lago rappresenta un grande baluardo, perché il Lambro vi sfoga la sua rabbia irruenta e a volte devastatrici.

Prima che il livello del lago si alzi, anche le piogge hanno il tempo di esaurirsi e soltanto in casi eccezionali si arriva alle piene disastrose. Nel corso dei secoli sono state compiute opere di idraulica, di incanalamento, di arginamento e tamponamento.

Lasciato il lago, scorre su un terreno pianeggiante, fino a Ponte Nuovo, Arginato da opere murarie solo nei tratti presso le confluenze dell’emissario di Alserio e del Canale Diotti.

A valle di Ponte Nuovo, nella frazione “Il Maglio”, scorre, arginato dai muri delle abitazioni spesse, incastrato nel substrato roccioso . In questo tratto solo una derivazione costruita sulla sponda sinistra fiume (con un mulino non più funzionante) è contenuta da un muro.

Attraversato Baggero rallenta il suo corso, le opere di arginatura sono trascurabili fino a sud del comune di Briosco. Qui il Lambro è arginato fino ad Agliate.

Attraverso l’abitato, viene nuovamente arginato e continua il suo corso fino a Carate. Tra Albiate e Canonica il fiume scorre in una valle profondamente incisa, vi sono parecchi muri di protezione delle sponde.

Anche la maggior parte delle opere di protezione sono localizzate a sud e precisamente a monte e a valle dell’abitato di San Giorgio. Passando ai margini di Cascina Villa vecchia nel comune di Villasanta, il fiume appare protetto e arginato per un lungo tratto fino all’entrata del parco do Monza ed anche localmente, nel parco stesso.

Proseguendo poi per Monza, Melegnano, S. Angelo Lodigiano, raggiunge il fiume Po.

LE ROGGE

Le Sorgive

Tra i sassi, la ghiaia, i ciottoli, i massi gorgogliano sorgive insinuantesi in numero illimitato tra i ciuffi d’erba, i cuscinetti di muschio e filamenti di erbe acquatiche.

È un gioco di torrentelli, di laghetti, di ruscelletti che si riuniscono in pozze d’acqua, che vanno zigzagando quasi a scomparire e poi riemergono più in là più vivi e più rigogliosi.

Queste sorgive hanno persino un nome.

È una rete di acque dirette verso sud e vi si specchiano ramoscelli di robinie dalle tenere foglioline tremolanti, rami secchi e foglie sparse che si lasciano cullare dalle acque che si dirigono lentamente verso il loro destino.

È la zona delle sorgive, compresa tra il lago di Pusiano e di Alserio e che, suddivise in vari rami, vanno a confluire nel Lambro a Ponte Nuovo di Merone.

Le pendici del Monte San Primo, del Palanzone, del Cornizzolo, assorbono le acque piovane come se fossero un enorme spugna, Il terreno permeabile filtra le acque sotterranee finché, per la legge dei vasi comunicanti, i rivoli sotterranei non riemergono con un flusso spontaneo e con acque limpide e purificate.

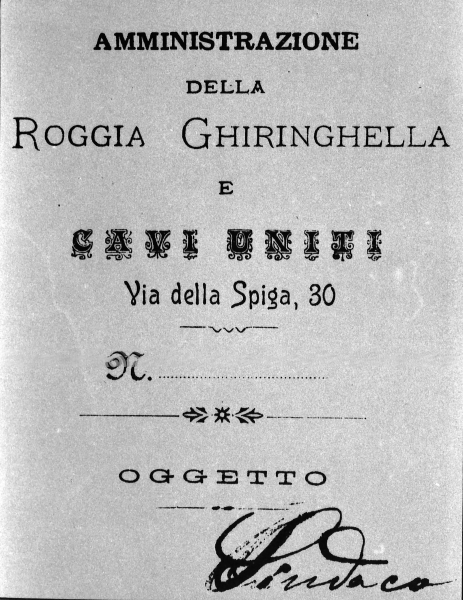

I terreni attraversati da questi rigagnoli erano di proprietà dei Marchesi di Gallarana e Ghiringhella che ai due tronchi principali hanno dati il loro stesso nome: roggia Gallarana, roggia Ghiringhella.

I due torrenti avrebbero mescolato le loro acque per sempre con quelle del Lambro se i loro proprietari non avessero aperto, con un intuito felice, delle prese artificiali più a valle, nel territorio dell’attuale Villasanta.

Con questa clausola sancita da decreti: “che la nuova Gallarana e la nuova Ghiringhella potessero prelevare dal Lambro tanta acqua quanto ne immettessero le loro sorgive”.

Fu così che è incominciata la lunga storia della Gallarana e della Ghiringhella che hanno dato lavoro a lavandai, mugnai, laboratori, officine, irrigato campi e prati. Il tutto sancito da leggi e decreti scritti e da contratti che regolavano i diritti e i doveri di ciascun usufruttuario.

A poco per volta la funzione di queste rogge è andata decadendo, le acque, una volta limpide e pure, si sono inquinate, il declino è stato progressivo, finché è diventato inevitabile il decreto di morte perpetua.

Il letto una volta spento è stato interrato, il terreno, ceduto gratuitamente o con modica spesa ai proprietari primitivi.

I comuni hanno provveduto a questa nuova sistemazione ricavando strade o fognature secondo le esigenze locali.

E così si è concluso un capitolo di storia tutta ancora da raccontare.

LA ROGGIA GALLARANA

La Roggia Gallarana usciva dal fiume Lambro in località Molino Sesto Giovane detta anche “I Spaditt”.

Lungo il percorso serviva i contadini della Cascina il Cassotto i quali usavano l’acqua per bagnare gli orti e anche un lavatoio.

Quindi proseguendo verso Villa Vecchia, le sue acque servivano ai lavandai (una vera istituzione nella zona).

Più avanti c’era una località della “la Murella” dove i ragazzi e i giovani si recavano a fare il bagno d’estate.

Le ragazze erano escluse, perché i maschi (allora non c’erano i costumi da bagno) entravano in acqua con un fazzoletto legato a mò di mutandina che prima di andare a casa mettevano ad asciugare al sole.

La Murella in inverno diventava una ripida discesa ghiacciata e, con slitte rudimentali ricavate dalle cassette della frutta ci si divertiva mondo senza andare in montagna. Succedeva a volte di andare a casa con le mani e il viso graffiati perché, arrivati in fondo, si andava a sbattere contro il reticolato che recintava i prati sottostanti. Più avanti in localita “Preètt” il corso della Gallarana incrociava il torrente Mogorana, incanalato in un letto di cemento armato.

Sulle sponde larghe pochi centimetri, ragazzi e ragazze facevano a gara a chi attraversava più in fretta senza perdere l’equilibrio . Qualche volta capitava di fare il bagno tra grandi risate.

D’estate quando si andava alla scuola di lavoro all’Oratorio, non si passava mai dal paese, ma si costeggiava la roggia per un sentiero che arrivava sino alla mura del parco e risaliva l’attuale via Don Galli.

Nell’andata si andava spediti per non arrivare in ritardo, al ritorno invece ci si fermava a ogni passo a raccogliere fiori e ad osservare la vita che ferveva sulle sponde della roggia.

Dopo i “preètt” c’era il lavatoio della “Curt di Mort” (così chiamata per la Cappellina ancora esistente dedicata ai morti della peste del 1600). Qui lavoravano due lavandai, i Maggioni e i Rossi.

C’erano tre botti interrate con il bordo a filo della roggia. Davanti a ogni botte(noi li chiamavamo i “tinei”) una grande lastra di pietra serviva per appoggiare la biancheria . Si radunavano anche le donne del cortile che insieme ai panni sciorinavano confidenze e pettegolezzi.

Poi si incontrava il ponticello che permetteva di entrare al Circolo G.Verdi, dove c’erano il gioco delle bocce e un bel bersò con due tavoli. Ci si attardava a guardare gli uomini che giocavano ed era uno spasso vederli litigare per mezzo centimetro che poteva segnare un punto in più o in meno.

Continuando il percorso, si incontra il lavatoio del cortile detto del “Noustran” dove abitavano nove famiglie. Passando, i ragazzi buttavano i sassi nell’acqua e spruzzavano le donne intente a lavare che, risentite, allontanavano i monelli. Succedeva però che, nel guardare, i panni abbandonati sulla pietra, scivolavano nell’acqua e si allontanavano nella corrente. Allora c’era un gran da fare a pescarli con una pertica prima che si allontanassero troppo. Qualcuno d’estate entrava persino nell’acqua, altri correvano al ponticello più vicino. Allora la perdita di un capo di vestiario era un grosso danno, perché la gente non era ricca e di vestiti ne aveva uno indosso e l’altro nel fosso.

Era bello la sera quando le giovani, dopo il lavoro, andavano a lavare le loro cosette e tutte insieme intonavano bellissimo cori. C’era pure l’usanza il 6 giugno , giorno di San Gerardo, di mettere il Santo nella roggia per ricordare il miracolo.

Più avanti seguiva la “Curt di Sciouri”. Qui il ponticello era recente, dopo la demolizione di quello del cortile del “profugo” perché molto precario. Quel ponticello era di legno e dava adito alla bottega del maniscalco , che per i ragazzi era una vera attrattiva. Spesso ci si fermava a vedere la fucina con il fuoco sempre acceso.

I cavalli scalpitavano e ci volevano due uomini per tenerli fermi. I ragazzi avevano gli occhi sgranati, affascinati dallo spettacolo ma sempre pronti a scappare per le bizzarrie di qualche cavallo più irrequieto degli altri.

Uno dei ponti più importanti sul percorso era quello che collegava il paese con via C.Battisti chiamato “a bas ai Erba” dal cognome dei proprietari. Questo era un vero ponte in pietra con sbarre di ferro lavorato.

Vicino c’era l’Albergo del Pollino con un grande balcone che dava sulla roggia. Al di là di esso si apriva la sala dove si svolgevano i banchetti per feste e matrimoni.

Dopo questo ponte ecco il mulino con la sua grande ruota che, quando girava mandava spruzzi sino al sentiero. Oltre la ruota una scaletta scendeva dal cortile fino all’acqua dove venivano ad attingere i vicini che avevano un piccolo orto.

Un altro ponte collegava al paese Via Nazario Sauro detta a “bass a gas” dove c’era l’officina del gas. Seguiva il Cortile dei Della Corna con un cancello che dava sul gretto della roggia con un ponticello di legno.

Un lavatoio serviva alle donne e a quelle del Cortile dei Beretta. Sulla sponda c’era una lastra di pietra e doveva portare “ul brelin” un arnese di legno per non inginocchiarsi sul terreno bagnato. Così pure era il lavatoio del Cortile dei Meregalli che seguiva subito dopo.

La cosidetta “court dal popoul” non aveva il passaggio sulla roggia, ma una balconata e una lunga scala che portava al lavatoio.

Seguivano i giardini della famiglia Daelli; quindi si arrivava al ponticello della “bregamina”.

Qui c’erano due osterie; l’Osteria dei Pescatori e la “Primavera” detta “Gougnitt“, soprannome della Famiglia Erba. Vi si gustavano salame, pesce fritto e buon vinello, non mancava il gioco delle bocce. Si arrivava così alla mura del Parco dove la roggia entrava per proseguire nel territorio di Monza.

Lungo il percorso descritto c’erano tante chiuse che, a pagamento, distribuivano l’acqua per bagnare i campi.

LA ROGGIA GHIRINGHELLA

Usciva in località “Cascina Cà” nei pressi del ponte della ferrovia Monza-Molteno-Oggiono, prima del casello Buttafava e, attraverso a monte il Mulino Sesto Giovane, serviva i lavandai Pennati (detti i Miscitt).

Passava poi nei pressi della Cascina Montevecchia dove c’era un piccolo lavatoio, e un altro vicino alla Cascina Cassotto di fianco all’Osteria “Al Parco”. Un terzo lavatoio era usato dalla famiglia proprietaria dell’osteria.

Attraversava i campi fiancheggiata da un sentierino dove le rubinie formavano un vialetto ombreggiato. Un vero ristoro per chi si recava in paese alla parrocchiale per le funzioni religiose d’estate. Toccava la Cascina Villa Nuova, un ponticello portava alla Cascina Villa Vecchia, qui c’era un altro lavatoio. Con l’apertura di una chiusa, i contadini potevano bagnare in estate i loro campi. Continuando nel suo percorso la roggia passava per Cascina Dossello servendo i lavandai ed i contadini del Calò. Al Dossello lavoravano i candeggiatori Rossi Lorenzo e i figli, Anacleto, Antonio e Annibale. Questi in un insenatura, avevano installato alcune travi sulle quali facevano scorrere le pesanti pezze per sciacquarle dopo il candeggio.

Il corso dell’acqua era fiancheggiato da un filare di alberi. Erano i sambuchi, dai fiori bianchi e profumati, detti anche “panigada”, i cui semi servivano per un dolce delizioso detto “pan mein”. I pioppi riempivano l’aria con la loro lanuggine, le acacie offrivano alla nostra golosità i loro fiori profumatissimi.

Prima di arrivare alla strada, di fronte all’Osteria “della Brianza”, una scaletta portava ad un altro piccolo lavatoio, poi la siepe proseguiva facendo fresca ombra.

All’inizio del viale della Vittoria la roggia attraversava la statale n.36 dello Spluga, sotto la quale passava pure il torrente Molgorana; un portellone, nei periodi di piena, si poteva aprire per attraversare in detto torrente le acque in eccedenza.

Aggirando in parte la scuola Massimo Notari (ora scuola Oggioni) dove negli anni venti-trenta si trovavano pure gli uffici del Comune di Villa S.Fiorano e la casa del Fascio nel periodo fascista.

La roggia era difesa da sbarre di ferro ed i ragazzi che uscivano da scuola si fermavano a giocare su di esse: succedeva però che qualcuno, perso l’equilibrio, finiva nell’acqua, cartella compresa. Alla sera in famiglia, lo aspettava qualche scappellotto e una ramanzina oltre il gran da fare per asciugare i libri e quaderni.

Di fianco alla scuola c’era un’antica Osteria con stallazzo. Qui la roggia era coperta per dare accesso la cortile.

Il lavatoio che seguiva era costruito in modo da permettere di stare in piedi a lavare, vi arrivavano le donne dai cortili vicini ed anche dalle cascine con le carriole perché era il più comodo di tutto il paese.

Poi la roggia lambiva la cappellina dedicata ai morti per la peste del 1600, e nella mentalità della gente, qui l’acqua era benedetta e vi arrivavano persone ammalate che la mettevano sui loro mali.

Più avanti, facevano un’ansa, aggirando la traiettoria della Pesa, la Ghiringhella proseguiva tra i campi, serviva i lavandai del Palazzetto, poi entrava nel candeggio della ditta “Rodolfo Piazza”. Continuando, dava lavoro ad altri lavandai in località “Galbiati”, quindi attraversava la strada ferrata “Sondrio-Bergamo”, raggiungeva la Cascina S.Ambrogio .

Oltre la strada ferrata del treno “Monza-Molteno-Oggiono” si inoltrava tra i campi fiancheggiata da piante di robinie e sambuchi e un sentierino portava alla Cascina S. Fiorano, percorso da chi andava al cimitero per evitare lo stradone troppo soleggiato.

Ai bordi della roggia, crescevano fiori spontanei di tutti i colori tra cui i papaveri (detti toulipan). Noi ragazzini li coglievamo;la corona tirata in giù formava un vestitino: il pistillo faceva la testa, si aveva così una piccola ballerina; oppure il pistillo dello stesso fiore impresso sulla fronte, lasciava un stellina cone segno di casta.

Si raccoglievano anche dei fiorellini bianchiche, schiacciati sulla fronte facevano un piccolo scoppio.

Coi soffioni si faceva la gara a chi con un soffio riusciva a mandare al vento tutti gli stami; divertenti erano anche dei fiori gialli dallo stelo lungo e vuoto che serviva come trombetta.

Di “fiordalisi” e “non ti scordar di me” ce n’erano a profusione e ne confezionavamo a mazzetti da portare al cimitero. Di questo sentiero ne parla anche la scrittrice Ada Negri nel suo libro “Le strade” dove così si esprime: ”Le robinie che la fiancheggiano dense di fogliame la rendono ombrosa e fresca come una navata di chiesa: di là all’ombra, nel solleone, cielo e pianura conflagravano”.

Più avanti la roggia faceva a gomito ed evitando la Cascina S.Fiorano, proseguiva verso la “Madonnina”. Sulla curva c’era un lavatoio che serviva l’abitato. È ancora Ada Negri che, venendo da “Villa Notari” dove spesso era ospite, ci parla del lavatoio: “Ho salutato le lavandaie che sbattono panni dove la roggia fa gomito e l’acqua è bassa. Dai lastroni di pietra, schiumosi di sapone , su cui si sono inginocchiate , m’hanno risposto volgendo in su il volto in sudore, tutto solchi come la terra, allargando nel sorriso le bocche in rovina.”

Andando oltre, la roggia aggira il cimitero, arriva alla Cascina Recalcati, ed entra nel vicino territorio di Concorezzo.

La Ghiringhella come la Gallarana è stata interrata, e tracce del loro passaggio sono scomparse. Soltanto vecchie carte e qualche fotografia conservano il ricordo di un mondo che oramai vive solo nella mente degli anziani.

UL FUNBION

La roggia Ghiringhella arrivata alla piazza Daelli incrocia il torrente Molgorana.

Era stata costruita una grande vasca dove la roggia frenava la sua corsa, e dove venivano raccolte tutte le carabattole che la corrente trascinava con sé. Questa vasca, sul fondo era aperta per dar modo all’acqua di defluire nella galleria (ancora esistente) e portare l’acqua sopra il torrente al di là della strada statale 36.

Era un luogo un po’ fatiscente, che le mamme proibivano ai loro figli in giro per scorribande, perché molto pericoloso, vuoi per la vastità di questo grande bacino, ma anche perché qui l’acqua era molto torbida e sulla sua superficie galleggiavano ogni sorta di rifiuti, stracci, ferri vecchi, cartacce, rami spezzati.

In seguito questo fu cintato con una rete di protezione, vi poteva accedere solo il camparo e i suoi lavoranti, i quali provvedevano alla ripulitura e ad aprire il portellone posto sul fianco per far defluire l’acqua eccedente nelle grandi piene, nel sottostante torrente Molgorana.

IL LAMBRETTO – LA ROGGIA DEI FRATI

Il Lambretto è l’unico corso d’acqua artificiale sopravvissuto alla scomparsa di tutti gli altri.

Il suo nome dice la provenienza. Esce dal Lambro in località “pount di bè” passa oltre la cinta del parco per dare acqua a due gruppi di lavandai; gli Erba in località “giù ai Erba” ed a un altro in località “Bergamina o Bregamina”. Da qui con una stretta curva, riprende la direzione del parco, ne varca di nuovo la cinta e, prima di restituire al Lambro le acque, passa dal Mulino Asciutto dove le pale sono ormai inerti.

La vita del Lambretto, di proprietà dell’amministrazione del parco, rimase in forse per parecchio tempo; in assenza di puliture periodiche e di lavori di manutenzione, era diventato un luogo di acque stagnanti che emanavano fetori insopportabili, il regno dei topi e di tutte le immondizie più sconce.

La sua ripulitura decisa al fine recò sollievo agli abitanti della zona e piacque agli amanti del pittoresco.

Dell’acqua del Lambretto traeva origine, una volta, un breve corso d’acqua chiamato Roggia dei Frati.

Il nome aveva la sua origine dal fatto che era al servizio del convento della Madonna delle Grazie.

L’imbocco era in località “Bergamina” (se ne scorgono ancora le tracce) l’acqua entrava nel parco e, varcato il confine del convento, ne irrigava le vaste ortaglie. Ce ne ha lasciato una descrizione lo storico Burocco precisando che il convento aveva rapporti di collaborazione e di buon vicinato con altri utenti della stessa acqua.